共用設備のリモート化・スマート化の整備情報

| 設備名 |

低乱風洞実験施設(設備詳細ページ) |

| 設置部局・部署 |

流体科学研究所 次世代流動実験研究センター |

| 用途 |

空気力の測定、流れの速度の計測など |

| 整備内容 |

リモート化:360度カメラを用いた遠隔システム構築(CFC事業) |

| 整備年度 |

令和3年度 |

リモート化の概要

我々が所属する低乱風洞実験施設は、国内有数の最大風速および低乱れを実現した低乱熱伝達風洞を中心とて3つの風洞を学内外へ共用している施設である。

東北大学では、2020年に始まった新型コロナウイルス感染症に伴う拡大防止のため5段階のレベルからなる行動指針(BCP)が設けられ、当施設では学外・県外からの来所について利用を制限することとなった。当施設は利用相談から実施までの期間は測定対象模型の製作など少なくとも1カ月から長いものでは半年、1年を要し、設備の利用日程も半年単位で計画を立て運用している。この結果、試験予定期間が近づいた段階でBCPレベルが変更となり利用中止となる事例が大学間の共同研究を中心に多発することとなった。

このような状況に対処するため、施設では各装置にタブレット端末を導入し遠隔地と対話を行いながら少人数での試験が行える環境を用意した。当施設のような大型の実験設備においては、遠隔から装置自体を操作して利用することは重大事故に繋がる危険性もあることから、現地での操作などを行う実験者が必ず必要となる。このとき、現地で操作を行う実験者は装置の操作方法には熟知しているとしても、遠隔地の利用者の持つ計測技術や持ち込まれた計測対象物に熟知していないことが発生する。このような場面では、遠隔地から指示を行う利用者が多くの情報を共用することが円滑な利用に繋がると考えられる。そこで更なる遠隔地からの利便性向上に向けてより遠隔地に居ながら現地にいる状況を感じられる環境の構築を目指し360度カメラを用いた遠隔システムを試行した。

システム構成

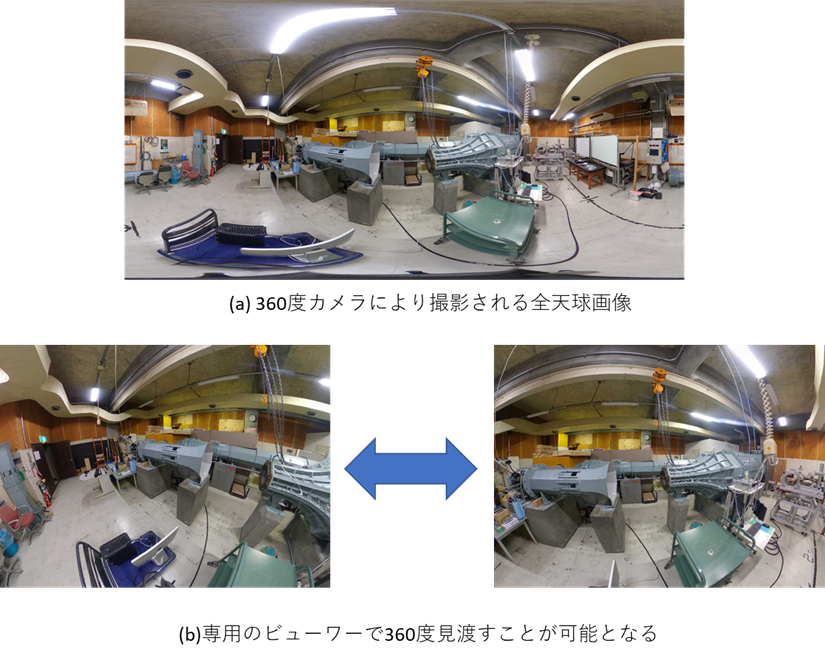

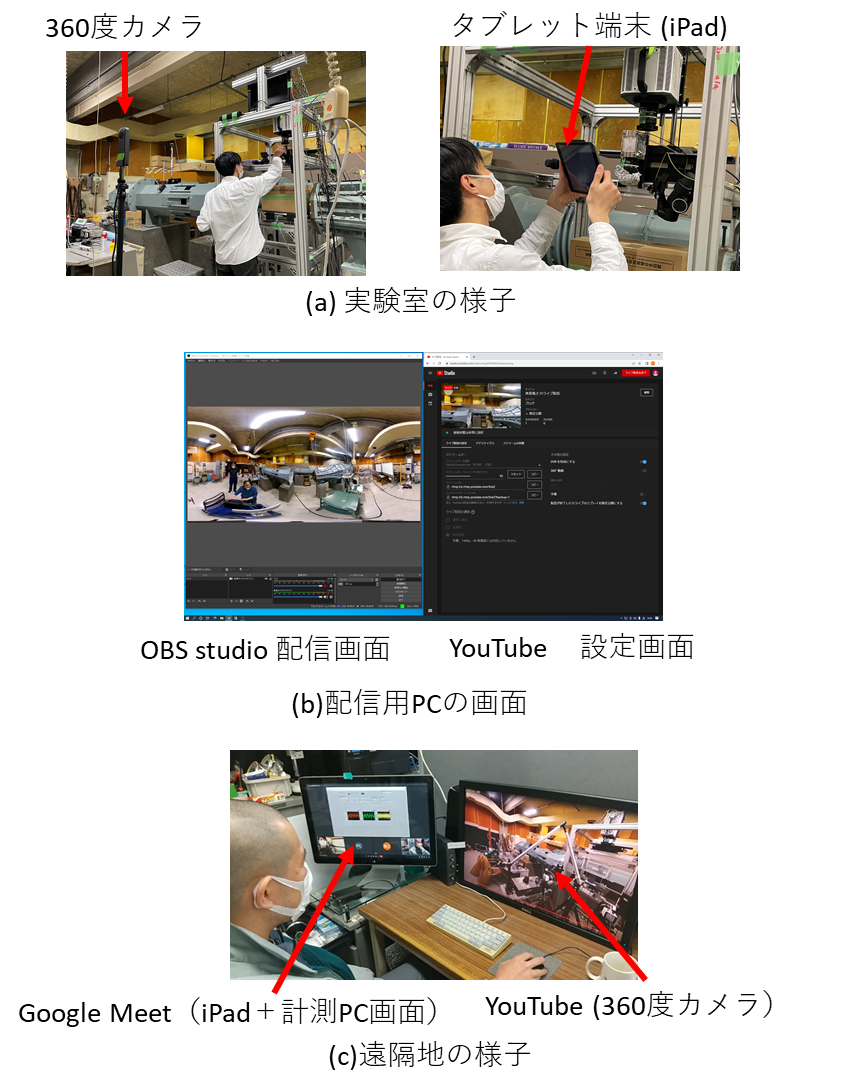

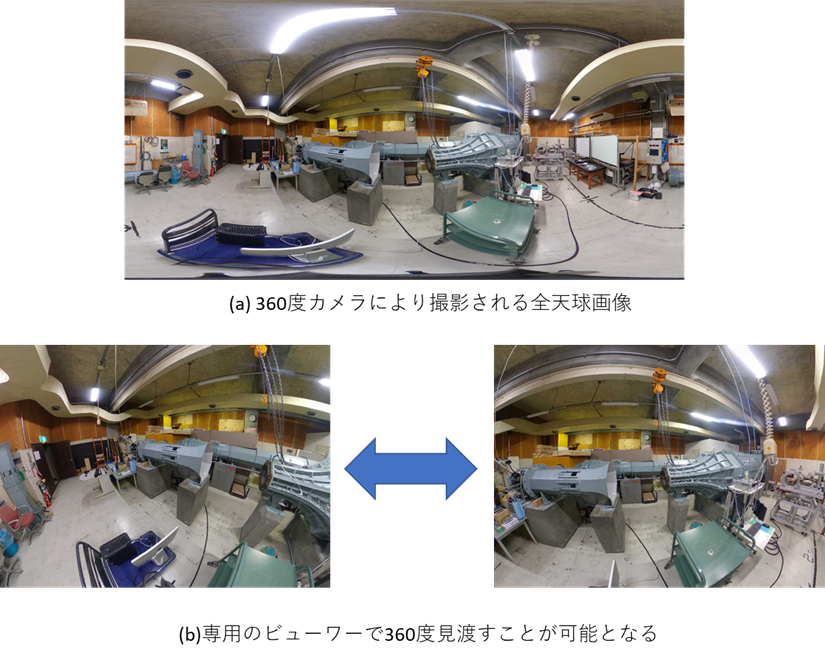

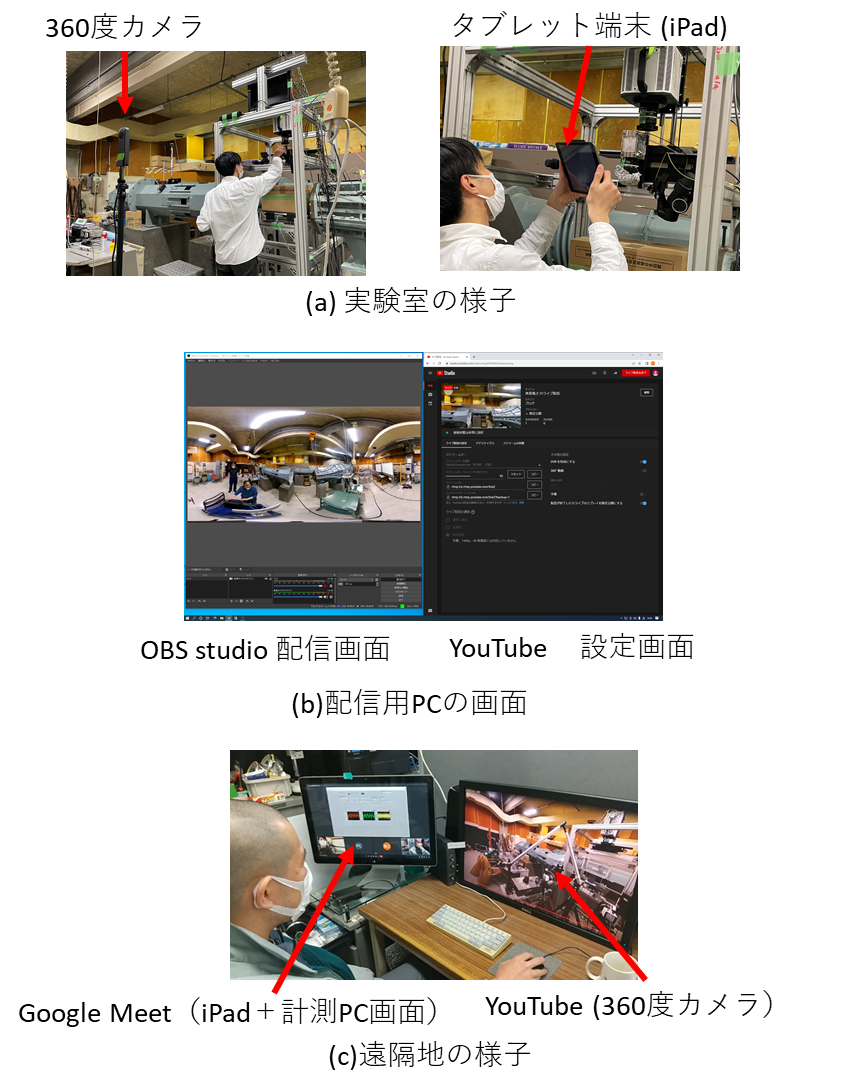

実験室から360度カメラを用いて360度全方位映像のリアルタイム配信を行い、遠隔地の利用者はHead Mounted Display (HMD) を着用し、自身の視点の移動に伴い映像が移動することで遠隔地にいながら現場にいる感覚での会話を可能とすることを試みる。本システムでは、360度カメラとしてRICOH THETA Z1、HMDとしてMeta Oculus Quest2を採用することとした。360度カメラでは下図(a)のように全天球画像として映像が撮影される。この画像を専用のビューワーで見ることにより下図(b)のように360度見渡すことが可能となる。

導入した機器

導入した機器

360度全天球画像とビューワーによって変換された画像

360度全天球画像とビューワーによって変換された画像

成果

臨場感ある遠隔システム構築を目指し、360度カメラのライブ配信と会議システムを併用したシステムの動作確認と試運転を行った。ライブ配信の遅延の問題が生じたが、他のプラットフォームの活用、構築により解決できるものと考えられる。今回、テストできなかったHMDに関しても今後検証を行い、将来的には360度カメラを移動ロボットに搭載することにより利用者の移動にも追従したシステムへの発展が期待される。

360度カメラの活用として、2022年度-23年度にかけて行われた建屋の改修に伴い各室内の360度画像を取得し、改修前後の比較や、設備紹介用として利用している。また、利用機器のセッティング、操作説明の講習会にて、現地とオンラインのハイブリット配信にも活用している。今後も来学前に施設のイメージを持って頂く、リモートでの打合せ時に現場の状況を説明する際にライブ配信を活用する、といった利用を想定している。カメラは小型であることから各施設で用意するのではなく、共用利用マネジメント部門で管理し各施設に貸与するような運用も可能である。

システム利用の様子

システム利用の様子