共用設備のリモート化・スマート化の整備情報

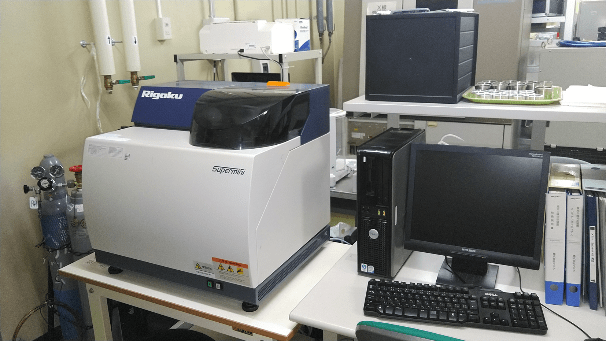

| 設備名 | Rigaku製 蛍光X線元素分析装置(XRF) Supermini-M(設備詳細ページ) |

| 設置部局・部署 | 電気通信研究所 1号館 L207 X線室 |

| 用途 | 粉末、液体試料の組成分析 |

| 整備内容 | リモート化:遠隔操作・観察(CFC事業) |

| 整備年度 | 令和5年度 |

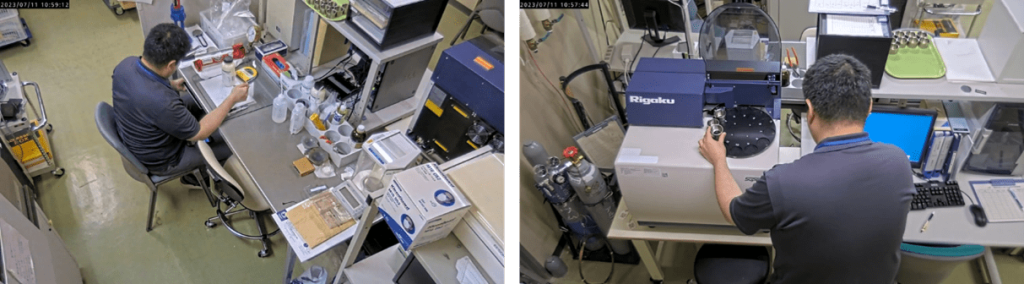

装置外観

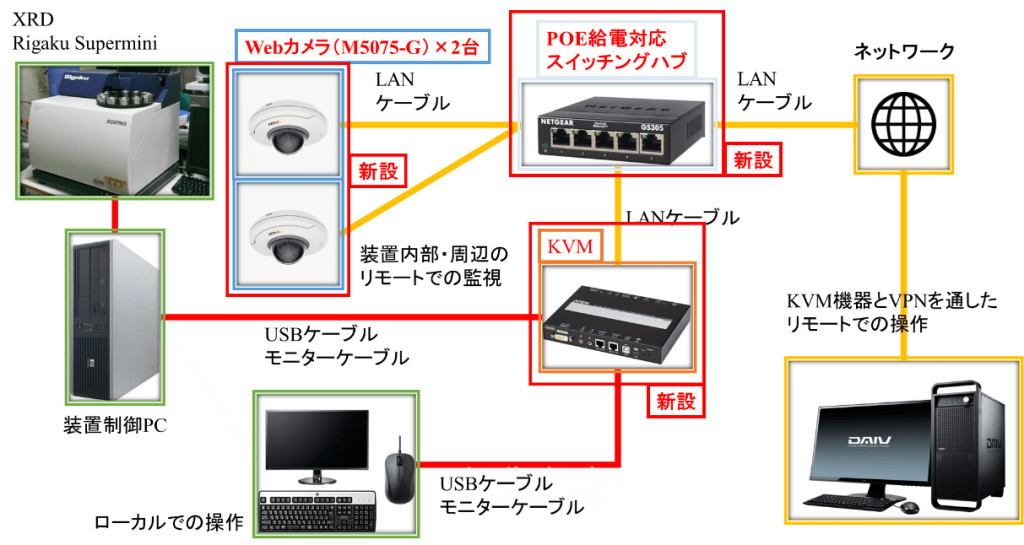

導入機器一覧とシステム構想

- AXIS製 Webカメラ M5075-5 2台

- サンワサプライ製 スイッチングハブ(5ポート) LAN-GIGAPOE52 1台

- ATENS製 KVM over IP CN9000 1台

導入目的

当該装置は、電気通信研究所内での利用者のニーズが少なく利用件数が限られていたが、リモート化を導入することで、ニーズが多い別部局(金属材料研究所や多元物質科学研究所など)からの利用喚起、新規利用者の獲得を目的とする。

導入成果

今年度での当該装置のリモート化導入が決定したことを受けて、リモート機器の導入前から当該装置の広報活動を活発に行った。その成果として、リモート化機器の導入前にこれまで利用が無かった2研究室から新たに利用があった。これらの研究室は青葉山キャンパスに所在しており(理学研究科および災害科学国際研究所)、当該装置が設置されている片平キャンパスとは遠隔地にあたる。リモート機器導入後は、前述の2研究室の内、災害科学国際研究所の研究室からリモート操作での装置利用があった。4月から6月だけで、通常の利用が2件(4時間)、リモート操作での利用が4件(15時間)あった。さらに、7月以降についても継続的にリモート操作で利用いただいている。

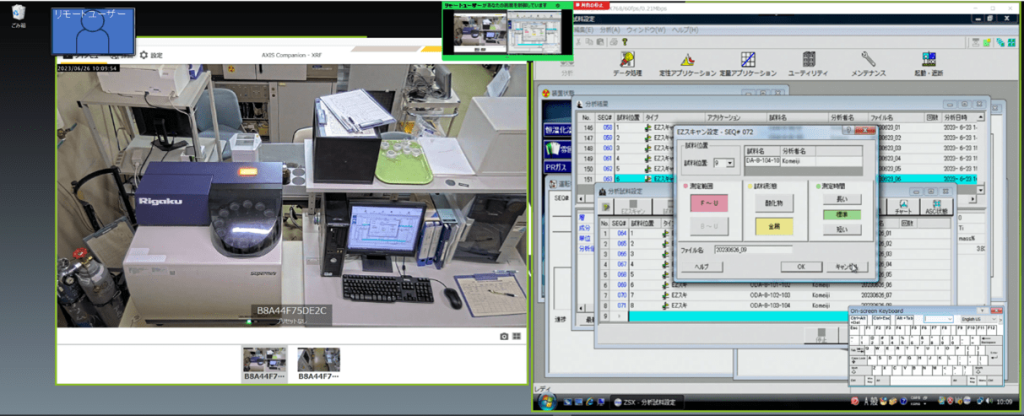

ネットワークのセキュリティ上、通常は当該装置の管理者しかリモート操作できないが、オンライン会議ツール(Zoom等)の機能を利用して、学生などの利用者も疑似的にリモート操作が行える。図3は学生の利用者が当該装置をリモート操作した際の操作画面になる。

さらに、導入機器としてWebカメラも導入している。図4にWebカメラでの観察画面を示す。Webカメラは高解像度かつパン・チルト・ズームの操作が可能なので、利用者が試料調整や当該装置を実際に操作する際に、管理者が遠隔地にいても状況が把握できて指示を出すことも可能になった。

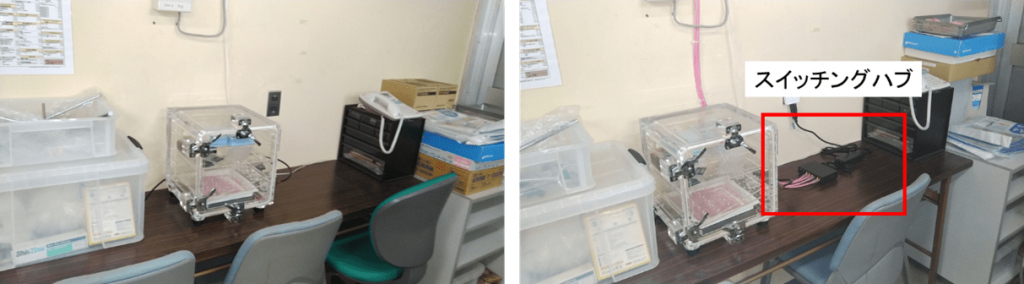

最後に、導入機器の設置前後の写真を図5以降に示す(左:導入前、右:導入後)。